社会责任与国际经验:学院举行动机访谈讲座

2025 年 10 月 23 日 兰州大学哲学社会学院策划的 “动机访谈 MI— 促进改变动机的关键技巧” 线上讲座成功举办。本次讲座特邀美国斯坦福大学医院高级临床社工师曾敏(Carina Tsang)主讲,学院MSW中心主任、牛芳副教授主持。

系统解析 MI 理论与核心技巧,为实践奠定坚实基础

讲座开篇,曾敏结合斯坦福大学医院临床服务场景,从国际社工实践角度,讲解 MI 的起源、发展脉络及在全球社工领域的应用情况,帮助学生跳出传统理论视角,以更广阔的视野认识这一临床社工常用的实证干预方法。MI 在国际社工领域应用体系成熟,不仅可用于提供社会工作干预建议,还能处理成瘾问题、焦虑症、抑郁症等心理议题,在企业管理、团队领导等领域也有应用。

在理论基础讲解环节,曾敏着重阐述了 MI 的四大核心精神 —— 建立平等的伙伴关系、接纳与尊重来访者、以同理心理解困境、赋能增强自主性。她反复强调,MI 对自主性、接纳和尊重来访者的重视,为同学们现阶段面临的实务工作难题提供了全新的解决思路,打破了传统工作模式的局限。

核心技能部分,曾敏结合斯坦福大学医院 MI 培训体系,详细介绍 MI 的四项核心任务。“建立连接” 环节,她分享斯坦福社工团队在急诊场景中,通过 3 分钟积极倾听快速与焦虑案主建立信任的技巧;“聚焦方向” 环节,引入国际社工领域常用的 “目标可视化工具”,帮助学生理解如何引导迷茫案主明确改变方向;“唤起动机” 与 “制定计划” 环节,结合斯坦福医院对慢性疾病患者的干预案例,讲解如何通过精准提问激发案主内在意愿,以及如何与案主共同制定符合国际社工伦理标准的行动方案。此外,她还介绍了国际社工领域广泛应用的反馈、责任、建议、选项、同理心、自我效能六大框架,丰富学生的专业知识储备。

结合案例与陷阱应对,助力学生规避实践误区

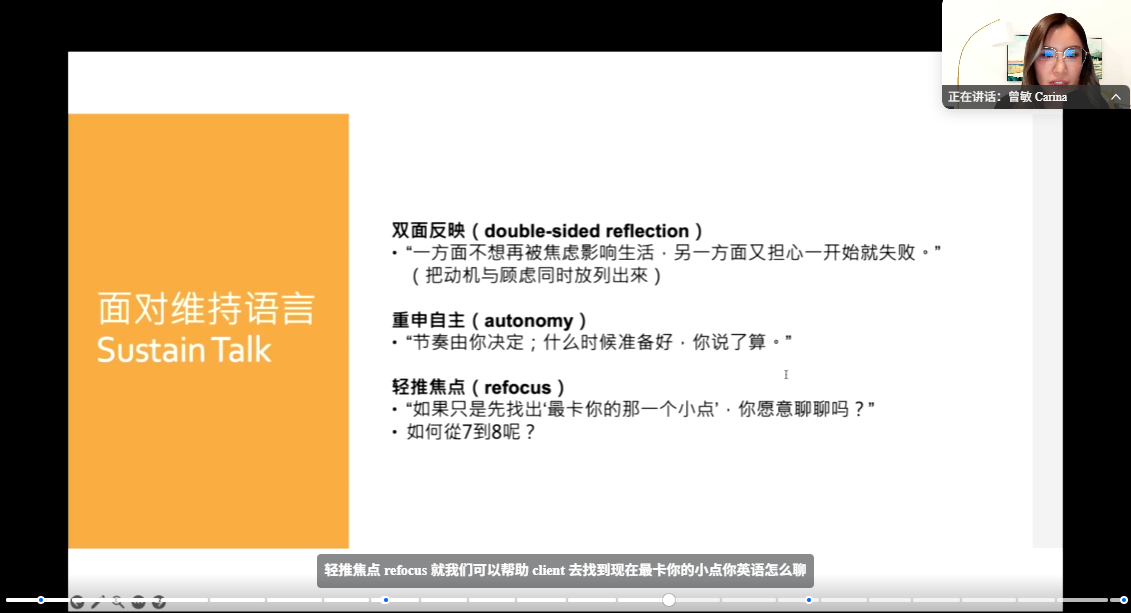

考虑到参会学生多处于实习实践阶段,曾敏紧密结合自身丰富的实务经验,聚焦 MI 在实际应用中的常见问题,深入分析了 “对话陷阱” 及科学应对策略。针对 “专家陷阱”,她提醒学生避免直接给出建议,转而引导来访者自主思考,充分尊重其主体性;面对 “说服陷阱”,要摒弃命令式语言,采用倾听与反馈相结合的策略,拉近与案主的距离;应对 “时间陷阱”,则需尊重来访者的改变节奏,循序渐进地推进改变过程,不可急于求成。

同时,曾敏围绕改变的六个阶段(前思期、思虑期、准备期、行动期、维持期及复发期),详细讲解了 MI 的差异化应用技巧。她特别强调,思虑期是多数人易陷入改变矛盾的关键阶段,MI 在该阶段能发挥独特且重要的作用,帮助案主化解内心冲突,坚定改变决心。为让学生更直观地理解 MI 的实操要点,讲座还展示了两个对比鲜明的视频案例:第一个案例因未建立良好的专业关系,导致来访者产生强烈抗拒,直观呈现了 MI 反向操作的问题;第二个案例则通过熟练运用建立关系、开放式提问等 MI 技巧,成功引导来访者主动思考改变,生动凸显了正确方法的显著效果。这种案例教学的方式,让抽象的理论变得具象可感,极大提升了学生的理解与应用能力

互动热烈和解答实践难题,增强学生学以致用信心

在案例分析与互动交流环节,参会学生结合自身在社工实习中遇到的真实困境向曾敏老师提问。有学生提出 “如何在与抗拒改变的案主沟通时,有效唤起其改变动机”,也有学生困惑 “在时间有限的情况下,如何快速与案主建立信任关系”。曾敏结合 MI 理论与实践经验进行针对性解答,不仅给出了具体的操作方法,还分享了自己曾处理过的相似案例,为学生提供了可借鉴的实践模板。

通过深入的交流与探讨,学生们对 MI 技术的理解不再停留在理论层面,而是能够清晰地思考如何将其运用到实际工作中,有效提升了将理论转化为实践的信心。不少学生表示,此次互动环节让自己之前在实践中遇到的 “卡壳” 问题,都找到了切实可行的解决方向。

赋能专业成长,持续为人才培养发力

本次讲座不仅为兰州大学社会工作专业学生了理论知识储备,更通过实用技巧的传授与实践案例的解析,增强了他们的专业实操能力。讲座结束后,学生们普遍反馈,通过此次学习,对动机访谈技术有了更系统、更深入的掌握,面对服务案主的工作也充满了信心,表示将在后续实习中积极运用 MI 技巧,不断提升自身专业服务水平。

兰州大学哲学社会学院社工专业负责人表示,学院一直推动社会工作专业教育与国际接轨,此次邀请美国斯坦福大学医院高级临床社工师开展讲座,是搭建国际化学习平台的重要举措。未来,学院将持续关注国际社会工作领域发展动态,邀请更多具备国际顶尖机构实践背景的专家交流,为学生提供接触国际前沿专业知识与实践方法的机会。

文图 郭怀幸